シーダ・バーンは、私たち家族のために、建てた家です。

そして、この木の家を杉(シーダー)の納屋(バーン)と名づけました。

季節の草花が咲き乱れる小さな前庭からポーチを通って、大きな木の扉を開けたところが玄関土間。

「どうぞ、靴のままでお入りください。」

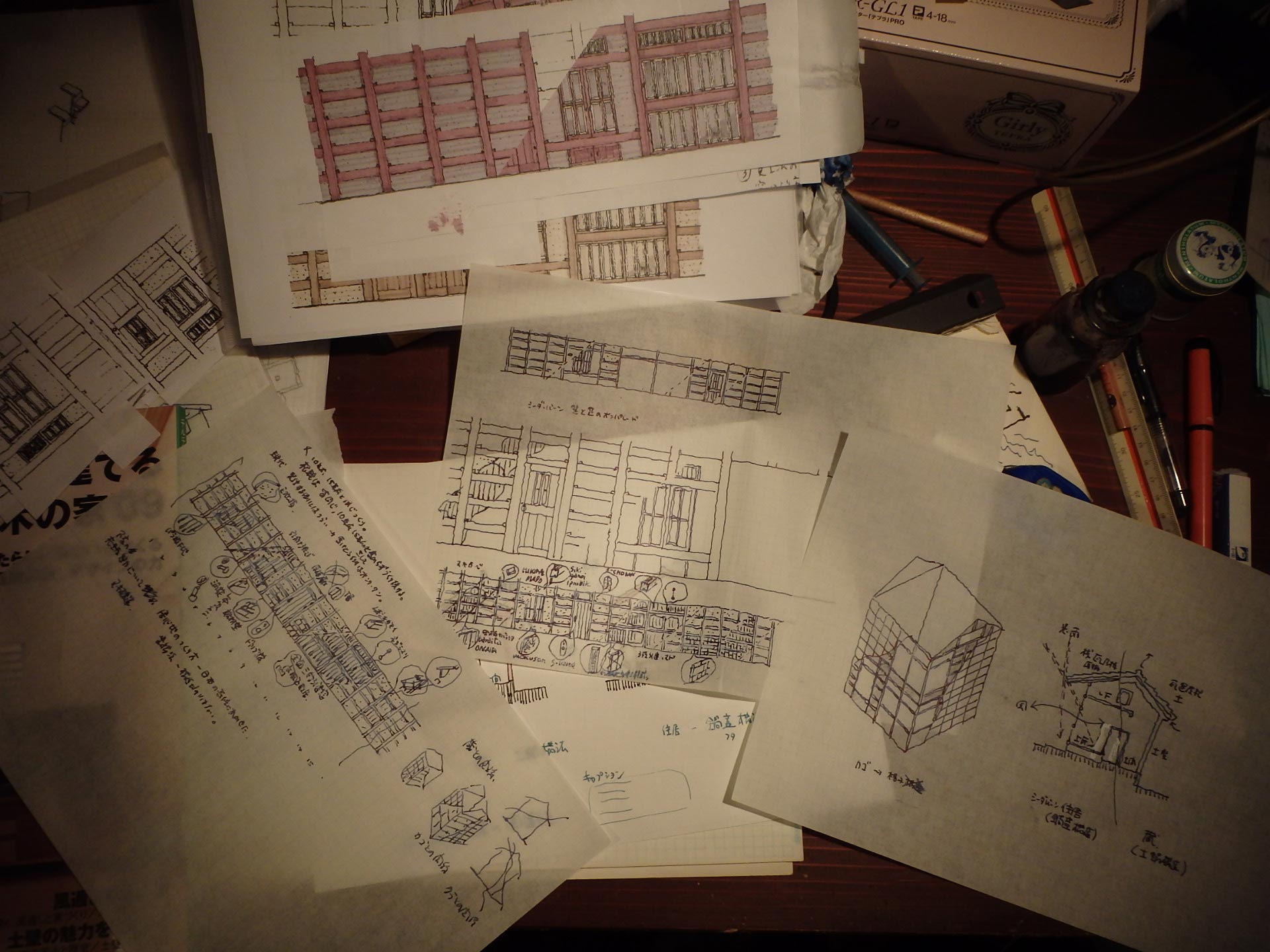

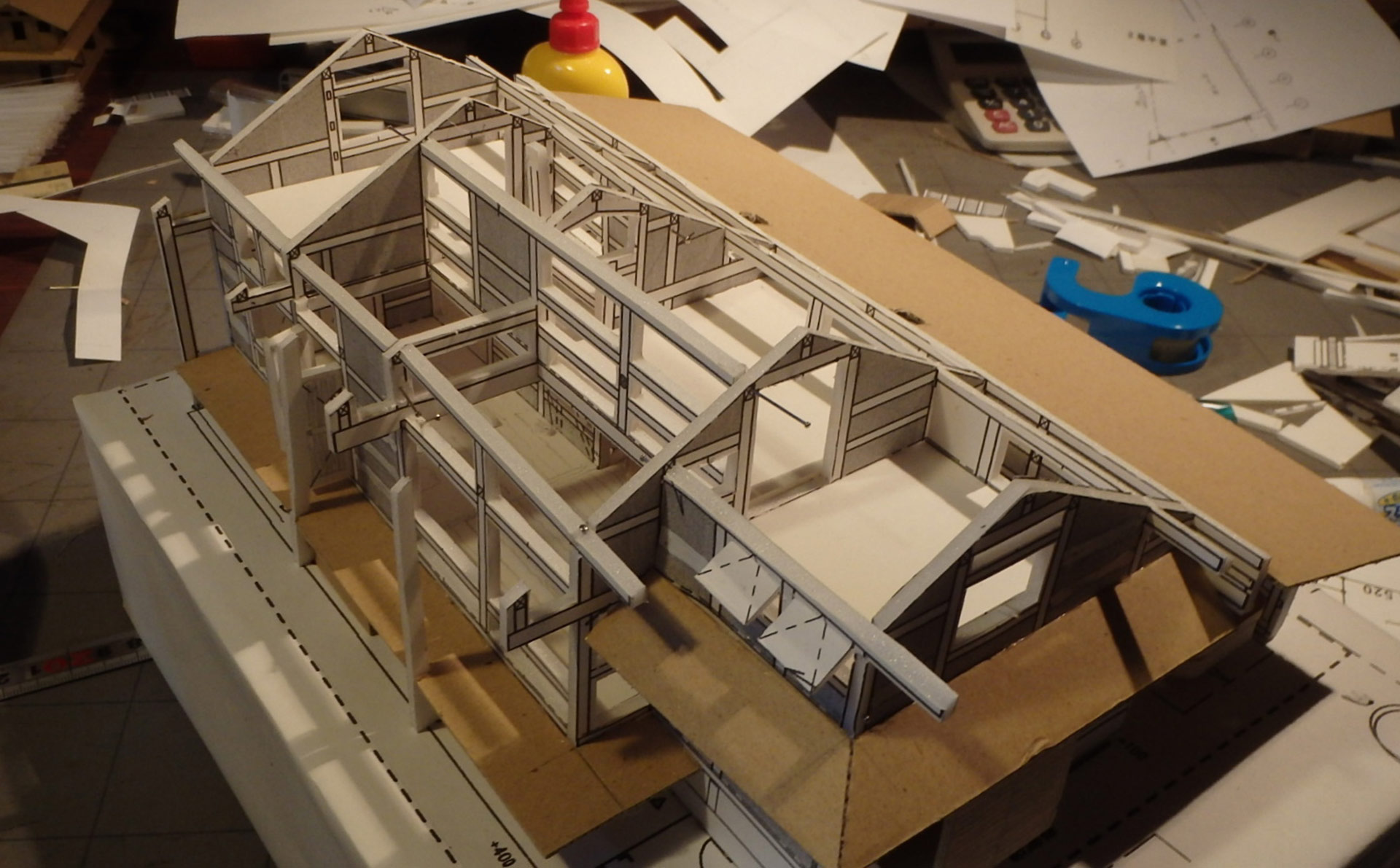

考えているのは、木・木組み、伝統工法についてです。

熟知している棟梁(とうりょう)がいます。

木のもっている粘りをうまく引き出し、蟻(あり)がけや追っかけ大栓(だいせん)等、手仕事を大事にしてます。

私たちが造る「木の家」は、99パセント、日本の山で育った杉です。

貫構造を利用した欄間(らんま)・中窓(なかまど)・地窓(じまど)の3段窓の開け閉め。

風の入り具合を調整しながら、季節の木の葉のささやきや軒を打つ雨音等を楽しめたらという思いでスタートしました。

柱・梁(はり)は太く、野地(のぢ)・床は分厚く、家具や建具までも分け隔てなく杉板をふんだんに使う。

瓦屋根、深い軒、開放的な縁側(えんがわ)や窓。

そして屋根裏部屋や土間。

自然素材の漆喰(しっくい)や珪藻土(けいそうど)に精通している左官職人がいます。

なにより「労」を惜しまない手仕事の集団がいます。曖昧さを整理しながら、工事の進捗をオープンにし、現場の変化に柔軟に対応していきます。

なにより、決算まで可視化できます。

もちろん、リノベーションも同じです。

手仕事の繰り返しにより、新しくて懐かしい住まいづくりを展開しています。

百聞は一見にしかず、シーダ・バーンにぜひお訪ね下さい。